#444 能登半島復興の鍵! 建築家が創る未来のコミュニティとは? 森山高至氏×深田萌絵

(深田)

皆さん、こんにちは。政経プラットフォーム プロデューサーの深田萌絵です。

今回は建築エコノミストの森山高至先生にお越しいただきました。先生、よろしくお願いいたします。

(森山)

よろしくお願いいたします。

(深田)

本日は、能登半島を今後どのように再生していくのかについてお話ししたいと思います。

私は、山本理顕先生に、地震によって分断された能登半島のコミュニティが再び集い、楽しく暮らしていけるような建築を提案していただきたいと考えています。ちなみに、山本理顕展が7月19日から11月3日まで横須賀美術館で開催されていますので、森山先生、ぜひ9月に一緒に行きましょう。さて、能登の今後をどう考えられますか。

(森山)

能登を訪れて感じるのは、海と山の自然の幸が豊富で、美しい緑に包まれた土地だということです。半島という地形のため両側を海に囲まれ、その間に山が連なり、先端まで曲がりくねって伸びています。ある意味、日本の国土の縮図のような場所です。

その一方で、今回の地震後に一番困ったのは道路が少ないということです。道路が土砂崩れなどで崩壊して、半島の先端までの通行が困難になりました。私が訪れた際も、土砂崩れの復旧工事で土嚢が積まれ、道路が狭くなり、交通が集中すると渋滞が発生していました。もともと能登は海上交通が発達していた地域であり、船が主要な移動手段だったようです。

(深田)

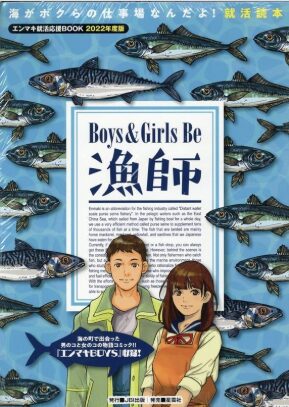

以前ご紹介した『Boys & Girls Be 漁師』(若者向けに漁業の魅力を紹介する書籍)の出番ではないでしょうか。

(森山)

その通りです。今後は新しい港を整備し、船での移動を復活させる必要があります。実際、地震によって漁港が隆起して陸地になり、利用できなくなった場所もあります。

(深田)

陸地になってしまったのですか?

(森山)

そうです。かつて港だった場所が地震で2メートル以上も隆起し、砂浜になってしまった事例があります。本来は入江だったところが砂浜に変わってしまった場所も、輪島周辺で見られます。

(深田)

それほど地形が変化したのですか⁉

(森山)

はい。防波堤の外側まで陸地になっているような場所もあり、びっくりします。このため、使えない漁港が増えているのです。したがって、小規模な船でも利用可能な船着き場を整備する必要があります。

(深田)

早急に対処すべきなのに、森喜朗元首相が首を縦に振らず、馳浩石川県知事も動かない状況ですね。

(森山)

表向きはそうした理由にしているようですが、馳知事が「やろう」と声を上げなければならない立場ですよ。

(深田)

本来ならば、積極的にやらないといけないですね。

(森山)

昔は沿岸航行用に和船が活躍していました。元々、日本中に船大工がいたのですが、需要が減ったため、船大工の技術継承だけが残り、作られた船は博物館に展示されるだけになっています。私は、この和船をもっと活用すべきだと考えています。例えば琵琶湖や長崎の大村湾の入江で和船レースを開催するなど、輸送と文化を融合させる取り組みは良いのではと思います。

(深田)

和船は一隻あたりどの程度の費用で建造できるのですか。

(森山)

家一軒を建てる程の費用はかかると思います。酒樽を運ぶ船などは底が沈まないようにしているものがあります。外海では危険なので、漁港から沿岸をたどりながら能登の先を回り、七尾方面に下るといった形で、輸送手段やイベントの一環として活用できるのではないでしょうか。

(深田)

それは面白いですね。「お江戸」でも夏になると屋形船に乗って、もんじゃ焼きなどを楽しむ文化があります。

(森山)

そのようなイベントでいいと思います。また、道路が少ないという制約から、徒歩での移動や自転車での回遊が考えられます。「ビワイチ」という琵琶湖一周サイクリングの認定イベントがあるのですが、一度に回らなくてもいいので、区間ごとに挑戦して、最終的に一周を達成すると認定されます。能登半島もぐるり一周ウォーキングやサイクリングの認定というのもいいと思います

(深田)

琵琶湖といえば「鳥人間コンテスト」を見に行ったことがあります。

(森山)

そうですね。七尾湾のような穏やかな内海であれば、「鳥人間コンテスト」のようなイベントも開催ができます。能登で重要なのは、地域の移動手段を見直すとともに、人々が訪れる理由を創出することです。

(深田)

その土地ならではの体験が必要だということですね。

(森山)

その通りです。何らかのイベントを仕掛け、地域に新しい魅力を加えることが大切だと考えます。

(深田)

私は近々、通販サイトを立ち上げようと考えています。そこで輪島塗のように、日本各地の伝統工芸品をモダンな形に作り替え、販売したいと思っています。これは伝統工芸の技術を途絶えさせないための試みでもあり、輪島の視察も予定しています。

(森山)

それは大事なことですね。輪島塗の工芸家の中にも被災された方がおられます。また、能登半島の先端には珠洲(すず)という町があり、「珠洲焼」という焼き物で有名です。

(深田)

珠洲焼という焼き物があるのですか?

(森山)

はい。「黒い備前」とも呼ばれており、備前焼のような焼き締めの器ですが、色が黒く、非常に格好いいのです。おそらく鎌倉時代から続く古い焼き物で、最近は窯元を復興させる人々も増えました。ただ、今回の地震で珠洲焼の窯元も大きな被害を受けています。ドイツ人が移住して珠洲焼を制作しているほど魅力ある工芸品です。

(深田)

渋くて良いですね。私は焼き物が好きで、特に食器をよく買ってしまうので、親から怒られることもあります。

(森山)

なるほど。輪島塗も食器がありますし、珠洲焼もあります。それから和紙も有名です。能登から少し離れますが、金沢の周辺には金属加工で知られる町があり、特に仏具の製造が盛んな…銅や真鍮の加工が盛んで、仏具を生産している…そうです、富山県高岡市でしたね。

(深田)

オリジナル仏具を「深田萌絵ブランド」で展開しましょうか(笑)。

(森山)

いいですね。「ありがたや~」です(笑)。

(深田)

実はもう自分のロゴデザインを作っています。

(森山)

そうですか。そのマークで瓦を焼くのもいいじゃないですか(笑)。

(深田)

「猫印ニャー業」と表現したロゴを作ったのです!

(森山)

かわいいです。いいと思います。

(深田)

実は私は美術の短大を出ています。センスを感じていただけましたか?(笑)

(森山)

なるほど。白猫だけですが三毛やブチ、トラ柄のデザインは作らないのですか?

(深田)

いずれは取り組みたいと思っています。

(森山)

ところで、能登は地域の素材や工芸品に加え、食文化も魅力的です。米も酒もおいしい土地ですが、今回の震災では蔵元も被災しました。

(深田)

蔵元は復興できているのでしょうか?

(森山)

復興しているところもありますが、別の地域で代わりに仕込みをしてもらっている蔵元もあります。ブランドを絶やさないために被災しなかった地域の蔵元が支援しています。しかし、建物が倒壊したまま残っている蔵元もあり、単に元に戻すだけでは「それでどうするのか」という課題が残ります。大切なのは未来を見据え、地域の人々が積極的に関われる新しい仕組みを築くことです。

(深田)

ここは山本理顕先生の出番ですね。「コミュニティと建築」はまさにそう思います。

(森山)

そうです。その通りです。

(深田)

住民の方々が今後どのように生きていくのか。地震で生活の基盤を失い、仲間とも離れ離れになってしまった中で、再び楽しく暮らしていくためのコンセプトが必要です。「この建物を見に行こう」という観光名所ではなく、みんなが学びに来る場所で「新しい時代の田舎での生き方を学べる」建築があり、それを世界中の人が見に訪れる。そうしたモニュメンタルな建物が能登に必要だと思います。

(森山)

その役割は、かつてお寺が担っていました。私が能登に行って驚いたのは、大きなお堂を持つお寺が多いことです。集落には20人から30人程度しか住んでいないのに、200人から300人収容できるお堂があるのです。私が「なぜ大きなお寺が各地に必要だったのか」と尋ねたところ、かつては本願寺のお寺でさまざまな催しを行っていたそうです。○○村では「今月は講談をやる」「お話会を開く」といった催しがあり、近隣の村々から人が集まり、みんなそこ(お堂)に泊まったそうです。

(深田)

ああ、泊まるのですか?

(森山)

はい。ありがたい説法もあれば、娯楽性のある話もありました。もちろん日帰りも可能ですが、泊まって食事をしながら一晩を過ごすこともあったそうです。そして次は別の村で開催される。その繰り返しのため、どの村にも200人から300人を収容できる寺が必要だったのです。すごい仕組みですよね。

(深田)

集客力のあるインフルエンサーのようなお坊さんがいたということですね。

(森山)

その通りです。能登の僧侶だけでなく、京都や大阪からも招いていたそうで、ライブハウスのような存在でした。

(深田)

ライブハウスですか。確かにそうかもしれませんね。

(森山)

そうした文化が大きなお寺を各地に建てさせ、地域の一体感を生み出していたのです。それを今の時代にどのように作るかが重要です。

(深田)

そうですね。やはり楽しいイベントが良いと思います。

(森山)

その通りです。面白くなければ人は集まりません。

(深田)

みんなが参加して楽しめて、さらに外からも人が訪れるようなものが良いですね。

(森山)

そして、そこに何らかの価値や何らかの良いことがある、そうした仕組みを考える必要があります。

(深田)

そうですよね。出会いも生まれるような、そうした企画を考えていきたいと思っています。そこで、動画視聴の皆さんからもアイデアを募集したいと考えています。

(森山)

ぜひ、お願いします。

(深田)

私は9月から10月にかけて能登半島を実際に見て回る予定で、その際にさまざまな物資も持参するつもりです。視聴者の皆さん、ぜひ「こんな取り組みをしたら良いのでは?」といったアイデアがあれば、コメント欄に書き込んでください。

(森山)

それと、『地産地消文化情報誌・能登』を制作されている方がいらっしゃいます。谷口江里也さんという、建築家であり詩人でありシンガーソングライターでもある方です。その方はスペインの著名な建築家リカルド・ボフィルのもとでも活動された経験があり、能登出身ということもあって地域情報誌『能登』を応援されています。先日私のところにも連絡があり、地域に貢献したいとおっしゃっていました。北川啓介先生(前回ご紹介した名古屋工業大学の先生)も含め、皆さんを後ほど深田さんにご紹介します。

(深田)

ぜひお願いします。ところで、建築家の本は装丁がおしゃれですよね。

(森山)

そうですね。現代美術のようなデザインになっています。

(深田)

本当におしゃれで素晴らしいと感じます。私の落書きとは全く違いますね。一応、美術を学んだ経験はあるのですが…

(森山)

ぜひ今後も美術を続けてください。

(深田)

そうですね。政治活動を引退した後は美術に携わりたいと思っています。それまでは「猫印ニャー業」のロゴデザインを手掛けてみたいです。

(森山)

ぜひそれを広めていけば良いと思います。バッジなども作ると良いでしょう。

(深田)

広めましょうか。「猫印ニャー業」のデザインで「チャリティー猫印バッジ」のようなものも作ってみたいと思います。

今回は建築エコノミストの森山高至先生にお越しいただきました。先生、本日はありがとうございました。