#251 電気代と食費高騰!!どうなる日本国民の未来!? 山本隆三×深田萌絵

(深田)

皆さんこんにちは。政経プラットフォーム、ITビジネスアナリストの深田萌絵です。今回は常葉(とこは)大学名誉教授の山本隆三先生にお越しいただきました。

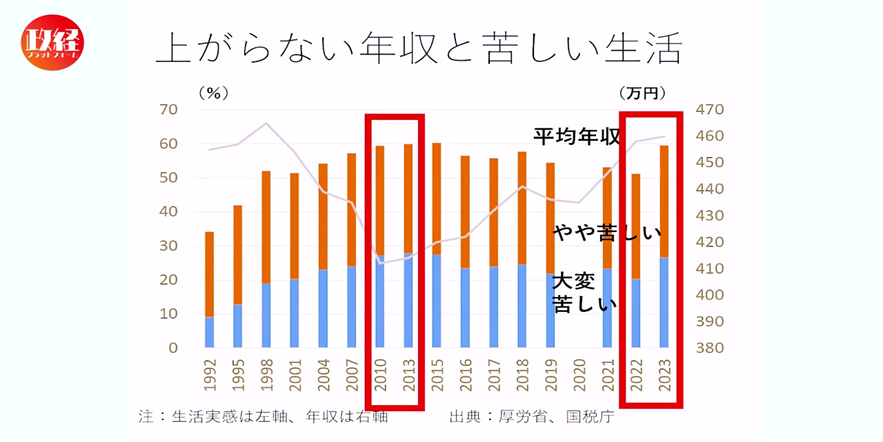

◆6割が生活が苦しい

(深田)

先生、電気代がジワジワ上がってきていますが、この先もまだ上がるのでしょうか。

(山本)

分からないです。それが分かるなら私は大儲けして、今頃ここに座っていないでしょう(笑)。やはり予測はなかなか難しいです。ただ、今は電気代に加えガスもガソリンも高止まりで、日本では生活が苦しいという人がまた増え出しているのです。それを平均年収との対比で見てみましょう。

この左側の赤枠、2010~12年頃に民間企業労働者の平均年収は400万円ほどに落ち込み、1992年頃には3割ほどだった「生活が苦しい人」も6割に達しました。そこからアベノミクスの効果なのか徐々に年収は上がり、右側の赤枠、2023年には460万円くらいまで戻しました。ところが、一時は約5割に減った「生活が苦しい人」は逆に又6割近くに戻っているのです。

(深田)

これは、どうしてでしょう。

(山本)

物価の方が上がり過ぎて、給料が上がっても実質手取りが減ってしまい、生活が苦しくなったのです。先進国なのに生活が苦しいという人が6割近くもいるというのは、ちょっと大変な国だなという気がします。では何が物価高の原因か、物価指数の推移で見ていきましょう。

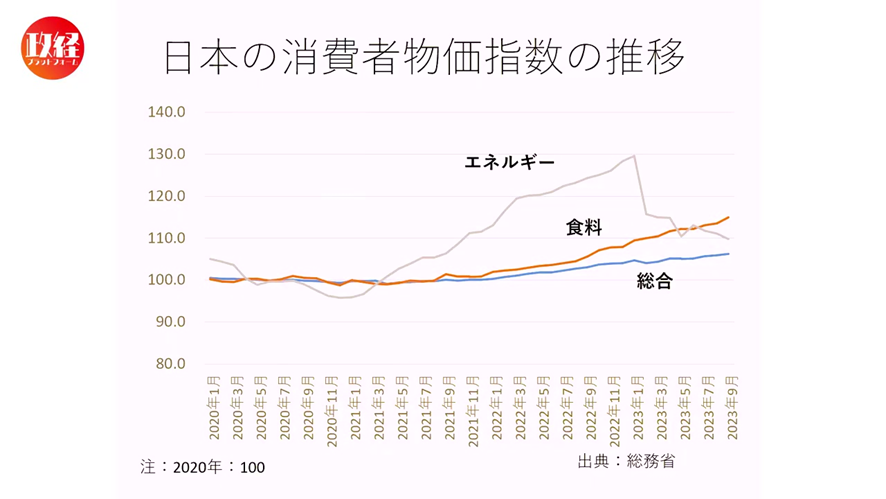

やはりエネルギー価格と、食料品の値段が高騰した影響が大きいです。食料の値段が上がる理由は色々あって、例えばペットボトルの水などを製造するには電気をかなり使うし、運ぶ時も売る時もやはり電気を使うので、電気代の上昇がもろに影響します。

(深田)

(商品陳列用の)冷蔵・冷凍ケースなども電気代が響きますね。

(山本)

そう、こうして食品の値段が上がり、総合の消費者物価指数も上がったことが、生活が苦しいと感じる人に影響しているのですね。

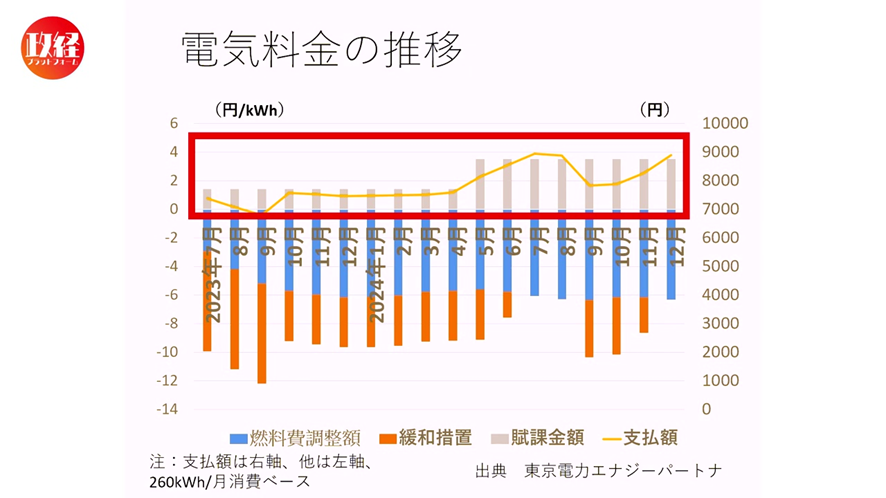

ところで電気料金には政府が「激変緩和措置」という名前の補助金を出しています。

棒グラフのオレンジ部分が政府の補助金です。昨年12月に一旦終わり、今年1月からまた、家庭用料金で1~2月が2.5円、3月が1.3円と少しだけ出ています。しかし赤枠の中の黄色い折れ線、東京電力の標準世帯モデルの月額電気代を見ると、それでも上がってきています。一時的な劇変緩和措置がなくなれば、さらに相当上がります。こうなると色々な所に影響が出てしまいます。

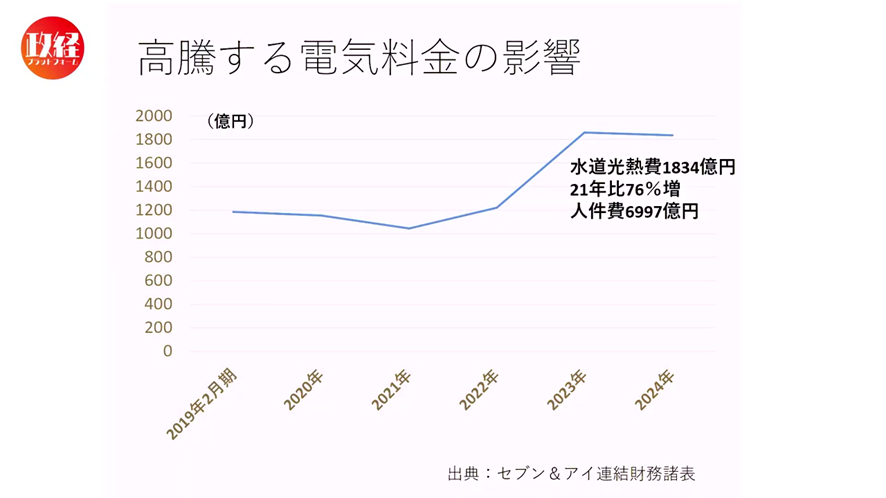

この図はセブンイレブンとイトーヨーカドーの親会社であるセブン&アイ・ホールディングスの水道光熱費です。2021年に約1000億だった経費が2024年の2月期には1834億円と、7割以上の600億円も上がっているのです。この電気代を吸収しようとしたら、売り値を上げるしかないですよね。

(深田)

それが物価高に影響しているのですね。

◆燃料価格の上昇と再エネ賦課金

(山本)

では、なぜこんなに電気料金上がったのでしょう。

(深田)

太陽光パネルのせいだ! 違います?

(山本)

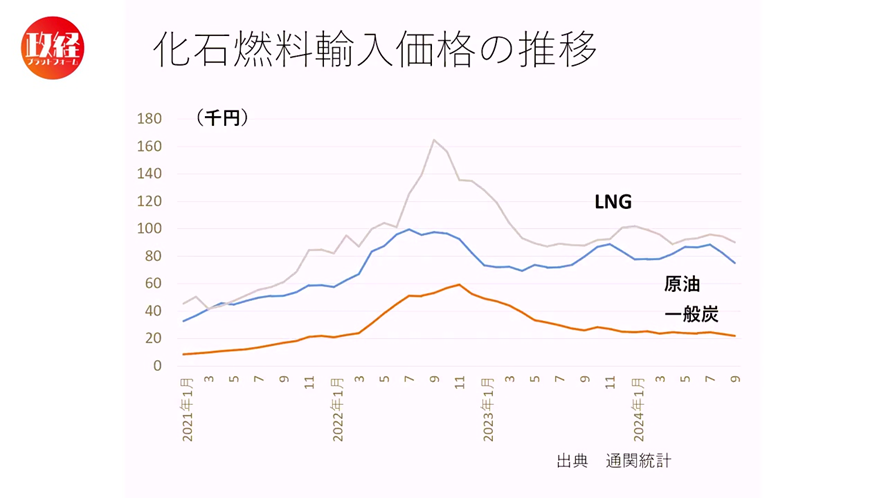

それもありますが、1番はやはり燃料価格です。

これは日本の化石燃料輸入価格ですが、2021年頃の水準に戻らないんですよ、最も高騰した時よりはマシになっていますけど。

(深田)

やはりロシアにパイプラインを繋がないといけないですね。

(山本)

いや、いつ切られるか分からないから恐い!それはやめましょう(笑)。という事で燃料代が下がりきらないのが1番の原因、そして2番目が太陽光パネルのための再エネ賦課金ですね。

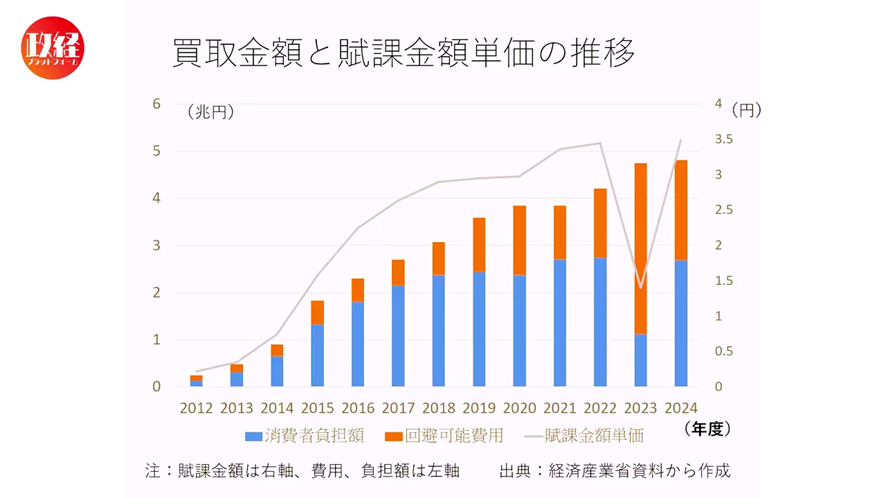

灰色の折れ線が再エネ賦課金のキロワット時単価です。2023年度の1.4円から今年度は3.49円にまた上げられました。先程の標準家庭モデルで年間6000円ぐらい上がる計算です。このスタジオもかなり電気を使っていますから、たぶん数万円は年間負担が増えるはずです。

(深田)

この賦課金は誰の「懐」に入っているのですか。

(山本)

再生可能エネルギーをやっている人達の収入になります。

(深田)

つまり、太陽光発電をやっている人達の収入になるのですか。

(山本)

そうです、だからこんなにいい投資はなかったのです。最初に太陽光パネルを買ったら後はもう何も要らない。最初の買い値は分かっているし、国が買取金額を補償してくれるから20年間の収入も確実。パネルの値段を計算すれば、自分はどれぐらい儲かるかすぐ分かってしまうのですから。

(深田)

そのお金が未だに再エネ業者に流れているので、もう阿蘇山も黒光りする太陽光パネルだらけのお山になってしまいましたね(苦笑)。

(山本)

そうですね(苦笑)。やはり日照時間が長く、土地代が安い南九州への導入が最初期は大変多かったですから。

(深田)

一番早い時期からメガソーラーのような設備がたくさん出来ていましたものね。

(山本)

そう、まず南九州に集中的に入り、適地が無くなった後は北関東や北海道の東部など色々な所に広がっていきました。

(深田)

北海道に太陽光パネルを設置する意味はあるのですか。

(山本)

降雪によるマイナスも年間日照時間で考えたら多分ペイするのでしょうね、そう計算してやっているのだと思います。いずれにしても、賦課金が電気代を上げる理由になっているわけです。温暖化対策としては必要だったのかも知れませんが、いま生活が苦しいという人が増えている中で、あまり上がると困るなという気もします。

◆(電力市場)自由化で(発電)設備が維持できない

(深田)

私は、火力で賄えばいいのではと思っています。

(山本)

そうなのですけど、火力もまた問題なのです。

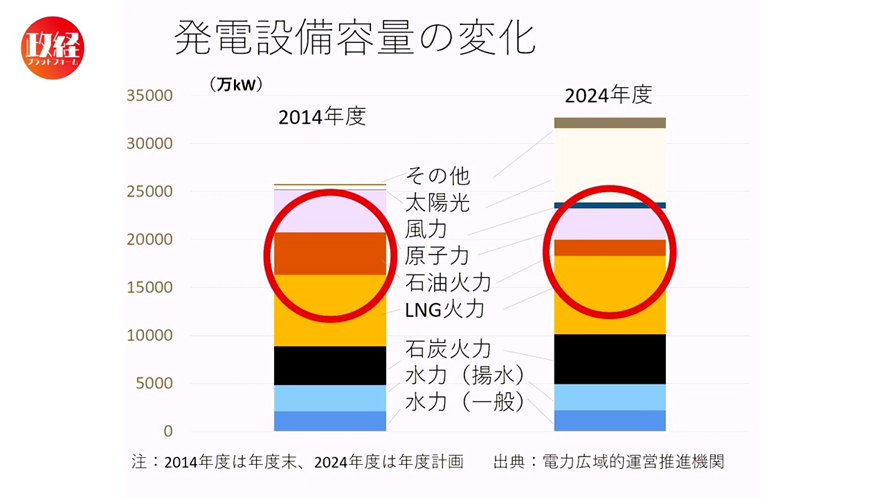

これは日本の発電設備容量10年間の変化です。赤丸で囲んだ石油火力がすごく減っているでしょう。石油火力は必要時にすぐ発電できるのが強味なので、普段は止めておくけど夏場や冬場の電力需要ピーク時には即座に稼動させる位置づけなのに、極端に減っている。これは2016年に電力市場を自由化したため「儲からない設備」になって、もう電力会社が維持できなくなってしまったのです。従来は総括原価方式でコストを回収できたのですが、もう回収できないからと電力会社がどんどん閉めていっているのです。

(深田)

それは太陽光パネルの影響もありますよね。

(山本)

あります。太陽光パネルが発電している間は石油火力がいらないから利用率が下がってしまい、ますます儲からない設備となって閉鎖されていく。このままでは、冬が来ると関東は停電の危機になると言われています。

(深田)

その「電力の需給バランスがくずれると停電する」仕組みの詳しい解説は、山本先生のご著書「間違いだらけの電力問題」からどうぞ。

(山本)

そうなのです(笑)。結局、石油火力発電の削減が停電の理由になってしまい、困った政府は、こういうものを作ってしまいました。

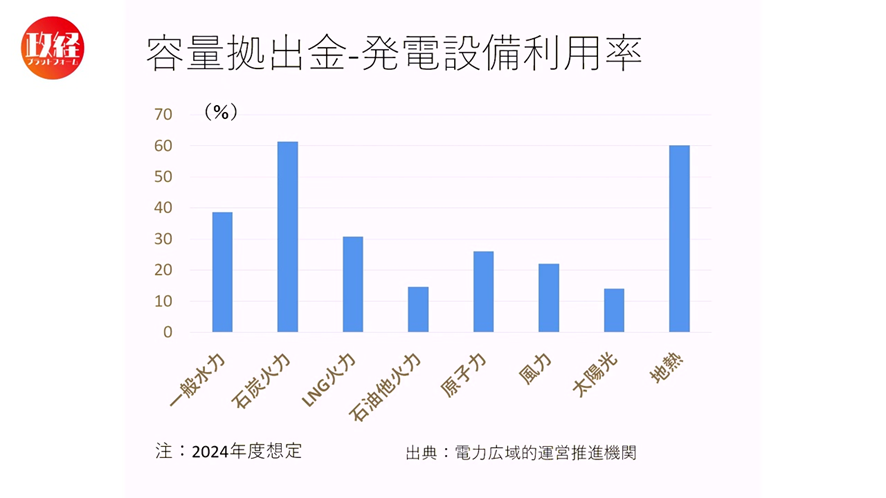

これは利用率の低い設備、太陽光は日照時間によるので仕方ないですが、石油火力など(本当はもっと利用できるのに)利用率が10%ちょっとの設備も維持しないと停電するからと、「容量拠出金」という制度を去年の4月から始めたのです。

(深田)

これは、市場になっていて取引されているのですね。

(山本)

そうです。取引というのは「設備に対してお金を払う」という取引です。でもこのお金は「消費者が負担」するのです。

(深田)

ああ!また電気代!!

(山本)

そう。ただこれは、どうやって電気の卸しから電気を買うかの買い方によるので、拠出金を徴収していない電力会社も多いです。一部の電力会社は去年から拠出金分を取っていますけど。

(深田)

料金上乗せの賦課金になっているのですか?

(山本)

そうです。

(深田)

あらあらあら……(嘆息)

(山本)

これも電気料金が上がっている理由の一つですね。そういう中で、深田さんが好きな火力の話をしましょう。

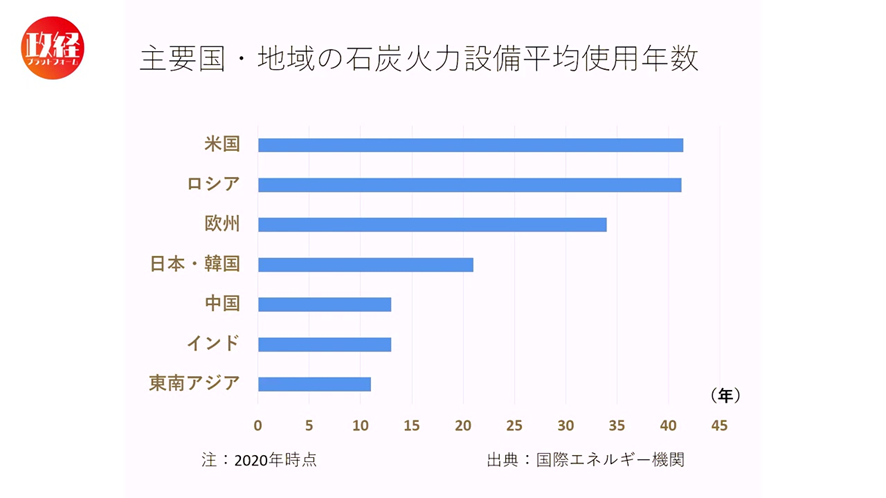

これは各国の石炭火力発電設備の平均使用年数ですが、日本は2020年時点で使用年数がおよそ20年、欧米に比べたら全然新しい。なのに、温暖化問題があるから二酸化炭素を出す設備は閉じろという主張が多いのです。これは勿体ないですよね、この先まだ20年ぐらい使える設備を閉じたら、代替設備が無いからまた電気代が上がります。こういう事も我々はよく考えなければいけないと思います。

◆パリ協定を脱退して電気代を下げる

(深田)

では、ここまで上がった電気代、下げるにはどうしたらいいのでしょう。

(山本)

やはり安くて良い燃料を使うことですね、石炭が一番安い。石炭火力を(優先的に)使えば電気代は下がります。

(深田)

どこから買うのがいいですか。

(山本)

今はオーストラリア産の石炭が日本の輸入量の7割ぐらいです。ただオーストラリアも脱炭素の風潮で、需要が減る懸念から将来性がないと敬遠され、炭鉱が募集をしても人が来ないのです。そういう問題が世界的に出てきています。

(深田)

ここは(トランプ氏が提唱した)「ドリル・ベィビー・ドリル(地下資源を掘って掘って掘りまくれ)」キャンペーンを打つべきですね。

(山本)

本当はそうなのですが、二酸化炭素問題とのバランスが難しいですね。

(深田)

でも、トランプは再度パリ協定を脱退しました。

(山本)

しましたね、規約上の脱退発効は1年後ですけど。

(深田)

この「脱・脱炭素」の動きが世界のトレンドになってくれたら、日本ももう少し電気代が安くなるかと期待できますが。

(山本)

確かに、温暖化の問題を考えなければ電気代を下げる余地はOKかもしれないですね、なかなか難しいですけど。ここでね、ちょっと面白いデータがあるのです。

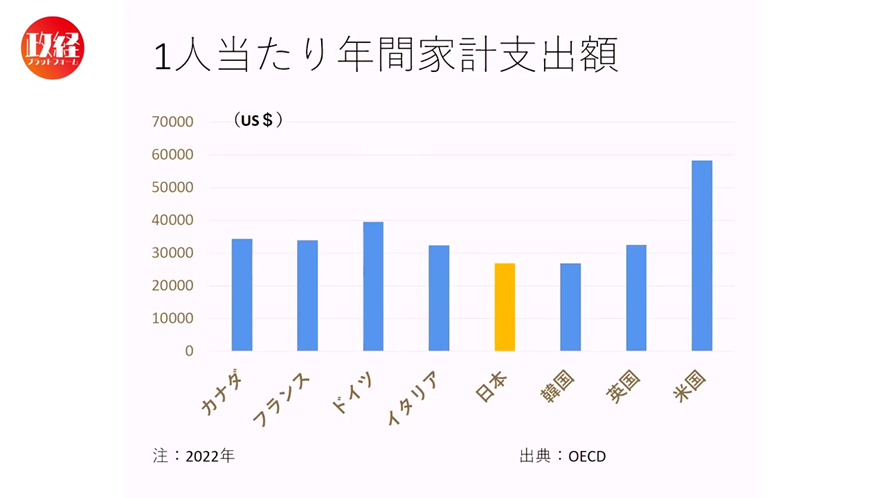

いまの日本は、1人あたりの年間家計支出額がすごく貧しくなっているのです。韓国よりも、イタリアよりも低くて、もうアメリカの半分以下です。要は日本が経済成長していないのです。

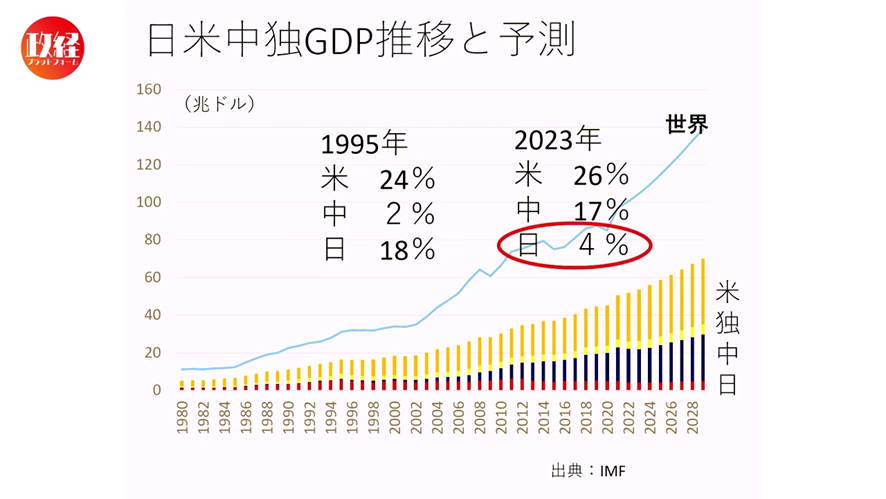

1995年には世界のGDPで18%のシェアを持っていた日本が、いまや4%です。これが、給料が上がらない理由です。やはり経済が成長しないとアメリカみたいに給料は上がらないということですね。

(深田)

まずは経済を成長させるために、電気代を安くしてほしいです。

(山本)

そうです、そのためにも中長期的にはやはり原子力発電所を再稼働させること。既にある設備で建設費も要らないから、その分電気代は下がりますよね。石炭火力等も上手に使っていく。二酸化炭素の問題はありますが、深田さんがおっしゃるように「地中に埋める」ような方法もありますし、(資源を)うまく使って電気代を下げるように考えないといけません。

(深田)

二酸化炭素の濃度が高まると作物がよく育つのです。だから農業に生かせるのではないかと。

(山本)

そう、温暖化には実はプラスの効果もあると言われているのがそれですね。

(深田)

火力発電所と農地をセットにして、二酸化炭素を送り込む、とか?

(山本)

それはいいアイデアかも知れないです(笑)。

(深田)

ということで、本日は常葉大学名誉教授の山本隆三先生に、日本の電気代の未来をソリューションと共にお話をいただきました。先生、どうもありがとうございました。