【衝撃の真実】元農水大臣が暴露「農水省は五年前から米不足を認識」政府が覆い隠すその真相とは? 山田正彦氏 #476

【目次】

00;00 1.オープニング

00:38 2.2021年から米の生産量は不足している

08:33 3.食料自給率を落とす農水省の悪政

12:46 4.国防の意識がチグハグな日本政府

16:34 5.農家を助ける政策案

(深田)

皆さん、こんにちは。政経プラットフォーム、プロデューサーの深田萌絵です。

今回は、元農林水産大臣で弁護士の山田正彦先生にお越しいただきました。先生、よろしくお願いいたします。

(山田)

よろしくお願いします。

(深田)

小泉進次郎農林水産大臣が「今年から米を増産しよう」と発言していますが、米不足の解消は見えてきているのでしょうか?

(山田)

いや、どうでしょうか。今の状況ではまだ米不足は続くと思いますね。

(深田)

意外とお米の価格は下がっていませんね。

(山田)

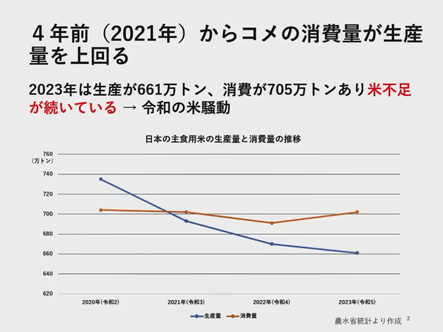

相場の関係もありますが、そもそも日本の米政策そのものが間違っていると思います。多くの国民は米を作りすぎているという印象を持っていますが、実際にはもう5年前から生産量よりも消費量の方が多いのです。

(深田)

えっ、5年前からですか?

(山田)

そうです。2021年のデータを見るとで、この時点で既に消費量が生産量を上回り、需要と供給が逆転していたのです。それにもかかわらず、政府はその事実を公表しませんでした。

(深田)

去年の米不足であれだけ騒ぎになったのに政府は「お米は余っています」と言い続けていましたよね。「余っているから増産しない」とまで言っていました。あれはどういうことでしょうね。

(山田)

私は農林水産省のデータをもとに自分で作ったものがこのグラフです。

(深田)

農林水産省のデータを見れば、すでに米が足りていないことが分かっていたはずですよね。それなのに、農水省も農水大臣も「米は余っているから減反する」と言い続けた。我が国の大臣は本当のことを言ってはいけない職業なのですか?

(山田)

どう考えても本当におかしいですよね。

(深田)

怖いですよ。日本中で米が不足しているのに、国会で「米は余っています」と答弁する。あの光景を見ると「この人たちは本当に同じ世界に暮らしているのだろうか?」と不思議な感覚になりました。

(山田)

実際、農水省のデータをグラフにすれば、5年前から足りていないのがわかります。

(深田)

しかも、農水省は米不足のデータを持っているのですよね。恐ろしい国です。不思議な力が働いて、議会で本当のことを言ってはいけないというのが農水大臣の仕事でしょうか。

(山田)

その不思議な力とは何だと思いますか?私はアメリカだと思います。

(深田)

ああ、そっちの「米(アメリカ)」ですか……。

(山田)

私は農水大臣の時に経験しましたが、アメリカから日本に「米を輸入しろ」という強い圧力がありました。小泉大臣が米の輸入を75%増やすという話があり、結局うやむやになりました。もし米の輸入を増やせば日本の農業は終わると思っています。

(深田)

確かに、日本が終わりますね。

(山田)

もともと日本は米を刈った後、麦や大豆を植えて自給していました。しかしアメリカから安い農産物を入れたので、麦も大豆も採算が取れず、農家は次々にやめてしまった。同じことを米でやろうとしています。

だから私は議員を辞めた後も「米は絶対に輸入してはいけない」と訴え、国会前で座り込みをしたこともあります。今、国内の農業はいろいろなところで頑張っている団体がいます。しかし、小泉農水相は多国籍企業や商社がコメの買い入れや農薬の製造・販売を独占するような構造に変えようとしているように見えます。

(深田)

食料自給率の問題こそ、保守派や右派が焦点を当てるべきテーマですが、有事が迫っている前提で、防衛予算の増加ばかり検討しています。食料自給率を上げないと、シーレーン(海上交通路)を断たれたら、私たちは食べるものがなくなるのに、その議論はありません。「芋を植えましょう」と話すだけです。

(山田)

「芋を植えれば大丈夫」だという本当にお粗末な法律を作りました。

(深田)

食料供給困難事態対策法(令和7年4月1日施行)でしたね。

(山田)

「ゴルフ場をつぶして芋を植えればいいじゃないか」というが、芋の苗を確保するのに、1年かかります。芋を植えるにしても種芋がそこにあるわけではないのです。何も考えていない。農業はそんなに単純ではないのです。

(深田)

本当にそう思います。私は農業のことは分かりませんが、花を育てるだけでも大変です。農作物をとなるともっと大変ですよね。

(山田)

そうした農家の苦労や現場の実情を、政治が正しく理解しなければなりません。

(深田)

作況指数(※1)が、間違っていると言われていますよね。作況指数には、一般に流通する食用米だけでなく、品質の低いお米も含まれています。そのため、数字上は「お米が足りている」ように見えても、実際には不足しているという議論がよく出ています。

(※1)作況指数:平年作(100)に対する指数

(山田)

作況指数の問題を最初に指摘したのは、実は私なのです。政府は「101」だと言っていましたがね。

(深田)

2023年、2024年の作況指数は「101」で、「お米の生産量は増えています」と政府は強調していますよね。

(山田)

ところが実際に農家を回り、農協で集荷している人たちの話を聞くと、状況は全く違う。皆、口をそろえて「今年は悪い」と言うのです。

(深田)

確かに、近年は気温の上昇で、お米に白濁や亀裂が入る「高熱障害」が多発していますよね。精米の過程で「くず米」が2〜3%も発生している状況もあるようです。

(山田)

実際には作柄が良くなかったのに「101」という数字を出している。そもそも政府は米の生産量を、正確には把握できていないのです。

(深田)

正確ですらないのですか? 作況指数は、どのように算出しているのでしょうか?

(山田)

昔は坪狩りをしてきちんと算出していました。しかし今は、ぱっと見渡して「これぐらい」と目分量で判断している場合も多いです。

(深田)

えっ⁉ 目分量で作況指数を出しているのですか?

(山田)

そうです。農水省の職員数が減っているという事情もあるでしょうね。

(深田)

農水省の職員が減ってしまっているのですか?

(山田)

本来なら、市町村や農協に委託して、きちんと坪刈りをして平均収穫量を算出すべきです。ところが実際には、「昨年と比べてどうか」という程度の曖昧な数字でまとめている。そんなやり方だから、日本の米の実際の収穫量が正確に分からないのですよ。

(深田)

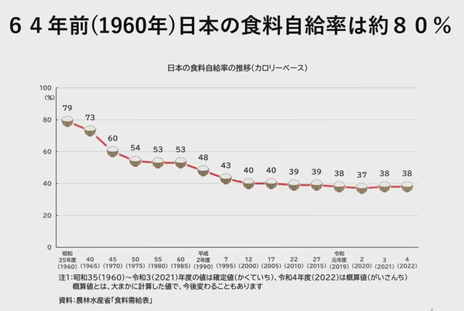

今こそ、真剣に食料自給率を考えなければいけません。外務省はすでに台湾有事ありきでシナリオを立てていますよね。それなのに、農政の方はなぜこうも危機感がないのか。食料自給率を下げるような政策ばかりを進めています。今の日本の食料自給率は38%だと聞きました。

(山田)

今は37%です。

(深田)

それは、歴史的に最も低い水準ですよね。戦後は戦時中の反省から食料自給率を高める政策を取っていましたよね。ところが、増反からすぐに減反政策に転じました。1960年ごろでしたか?

(山田)

そうです。1970年代から、実に50年ものあいだ減反政策が続いたのです。

(深田)

1960年当時、日本の食料自給率は約80%もありましたよね。それだけあれば、有事でも国民が飢えることはありません。

(山田)

その頃、日本の田んぼは310万〜320万ヘクタールほどありました。現在も300万ヘクタールほどは残っていますし、170万戸の農家もまだ健在です。今は機械化も進んでおり、若い人なら一人で10人分の仕事ができます。年配の方でも機械があれば十分な生産できる。潜在的な生産力は依然として高いのです。

それがけしからんことに、この4年間で「水田を潰すこと」に年間700億円もの予算を使っています。

(深田)

私は、安倍政権のときに減反政策の廃止を聞いて「さすが安倍さんだ、すばらしい」と思っていたのです。しかし、名前が変わっただけで実質的には減反が続いていたと知って、本当にがっかりしました。

(山田)

それよりも、私は水田を潰してしまうことに一番腹が立ちました。この4年間で全体の2%もの水田が消えてしまったのです。

(深田)

水田が残っていれば、また稲作ができますが、一度潰してしまうと元に戻すのは本当に難しいですよね。

(山田)

そうです。木が生えると底が抜けて、水が貯まらなくなり、田んぼには戻せない。水田というのは、私たちの先祖が3000年、4000年、営々と築き上げてきた「農業遺産」「文化遺産」です。

(深田)

雇用ジャーナリストの海老原嗣生先生は「日本の米は高すぎるから、もっと外国産米を輸入したほうがいい」と言われますが、私はそう思いません。

日本米とアメリカ米が並んだ時に日本産がどこまで競争力を維持できるのか、消費者は安い方に流れるのか、それとも「国産が良い」と考える人は国産米を選ぶのか、所得との兼ね合いになるのでしょうか?

(山田)

価格の問題はありますが、何より日本国は、国民を飢えさせてはならない。だからこそ、食料自給率を高めて、米を一定量確保し、農家が安心して生産を続けられる制度が必要なのです。

私は以前から『所得補償制度』を導入すべきだと訴えてきました。日本も欧米並みに制度を整える必要があります。

(深田)

アメリカは、農家に補助金を出していますよね。

(山田)

そうです。農家の収入のうち約5割は補助金です。

(深田)

やはりそうですか。日本では「農家の補助金=悪」というイメージが強く「補助で農業が弱体化する」とか「利権が生まれる」「本当は農家は困っていない」と批判が出ます。けれども欧米では、食料安全保障の観点で農家を保護していますよね

(山田)

その通りです。国の存続のためには、軍事で国を守ることと、食料自給率を達成することは車の両輪です。

(深田)

今、日本の米の備蓄量はわずか1.5か月ほどしかないと聞きます。これでは戦争になれば終わりですよね。自衛隊員がカレーを食べただけで叱られるような国です。

(山田)

それでいて軍事費だけはどんどん上がっています。

(深田)

本当ですよ。だったら自衛隊員にはせめてカレーぐらいお腹一杯食べさせてあげたいですよね。

(山田)

私が初めて国会議員になった当時、農水省の予算と防衛省の予算はほぼ同規模でした。ところが今では、農水省の予算は減り、防衛省の予算は農水省の6倍にまでになっているのです。いざというとき、ステルス戦闘機があっても、それを食べるわけにはいかない。やはり、食料の確保なくして防衛は成り立たないのです。

(深田)

国土を守っても、国民が餓死していく——それでは国家として本末転倒ですよね。

(山田)

自衛隊が戦うためにも、十分な食料が不可欠です。

(深田)

そうですよね。戦う人たちのカロリー消費量は相当なものでしょう。私たちのように1500キロカロリー以上食べたら太るような生活とは違って、一日何千キロカロリーも消費するでしょうから。

(山田)

私は一度、日本の一人あたりの食料自給率をカロリー換算で出すと約680キロカロリーでした。一方で自衛隊関係者と話したことがありますが、軍人を働かせるには一人あたり最低2300キロカロリーの食料が必要だそうです。

(深田)

最低でも2300キロカロリーですか。アスリートもそうですが、身体を動かす人はそれだけエネルギーを必要としますよね。

(山田)

ええ。本当にそうです。防衛省がどれだけの食料を確保しているのか、一度調べたことがあります。

(深田)

自給率の問題を考えると、日本の農政はもっと力を入れて取り組むべきですよね。今の政策は、むしろ農家を苦しめているように感じます。

(山田)

欧米並みの「戸別所得補償制度」を導入すべきです。

(深田)

「日本は兼業農家が多くて非効率だ」と批判する声もありますが、私は逆に、サラリーマンをしながら兼業で農業ができる方が効率的だと思います。問題は、農業機械の価格が高すぎること。それさえ解決できれば、兼業でも十分やっていけると思いますが、いかがでしょうか。

(山田)

その通りです。例えばトラクターを買うだけで1000万円もかかる。そんな状況では借金漬けになってしまう。

(深田)

減価償却を考えたら、絶対にマイナスですよね。

(山田)

無利息・無担保・無保証で20年間貸し付けると、仮に焦げ付きが2割あっても、補助金を出すよりもいいのです。その方が農家も助かる。

私は農水大臣の時に、農機具の売値を調べたうえで、メーカーを集めて「あなた方が韓国で売っているトラクターは、日本で売っている価格の半分だと聞いたが本当か?」と聞きました。彼らはしばらく言葉を濁していました。次に私が「実は農機具の代金の50%を補助していたが、今度それをやめようと思っている」と言った。

(深田)

ははあ、なるほど。

(山田)

その代わり、農家へ「無利息・無担保・無保証で20年間融資」する制度を作る。これなら、農家が自分に合った良い機械を自由に選んで購入できる。そう言うと、メーカーの担当者は顔が真っ青になりましたよ。実際にその制度を作りました。農機具メーカーの談合があるかもしれないけれど、もっと安い市場があってもいいと思います。

(深田)

本当にそう思います。農機具の値段を聞いて驚きました。今でも「農業を始めたい」と言う若者はたくさんいますが、機械の値段を見た瞬間に「無理だ」と諦めてしまう。もしこの問題を解決できれば、もっと多くの若者が農業に関心を持つはずです。

(山田)

たとえ1000万円の機械でも、無担保・無利息で20年返済なら、誰でも挑戦できます。保証人も不要で、元本だけを20年で返せばいい。これなら農業を始めようという人が増えるはずです。

(深田)

そうですね。年間にして50万円の返済なら、十分現実的ですよね。

今回は元農林水産大臣で弁護士の山田正彦先生に、日本の食料自給率の現状と課題についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。

(山田)

どうもありがとうございました。