製造企業が日本脱出!CO2排出量取引制度導入は日本経済を破壊する!? 杉山大志氏 #448

【目次】

00:00 1.オープニング

00:40 2.気候変動をネタに利権化を進める日本政府

04:56 3.国が進める日本経済の破壊計画

08:47 4.役人天国で国が亡ぶ

11:03 5.毎年300兆円減らしてでもCO2削減を推進する政府

(深田)

皆さま、こんにちは。政経プラットフォーム・プロデューサーの深田萌絵です。

今回は、キャノングローバル戦略研究所研究主幹の杉山大志先生にお越しいただきました。先生、よろしくお願いします。

(杉山)

よろしくお願いします。

(深田)

これまで「気候変動をめぐるペテン」についてお話を伺っておりますが、その中でも最大の利権とされる排出量取引制度ですが、これはものすごくお金になるらしいですね?

(杉山)

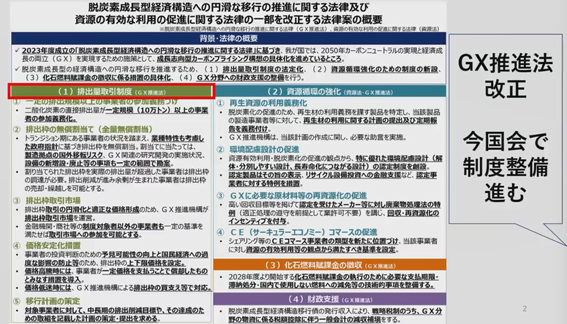

その通りでしょうね。排出量取引制度は日本でも導入されることがすでに決まってしまっています。2023年5月に「GX推進法(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律)」が成立しました。

(深田)

ありましたね。グリーントランスフォーメーション(Green Transformation)ですね。

(杉山)

略してGXです。中身は脱炭素政策であり、2050年のCO2ゼロを目標に規制や課税、そして排出量取引制度などが検討されています。国会では原子力発電に関する批判などは議論になりましたが、グリーン政策そのものについては十分な審議が行われず、ほぼ全党の合意で実施することになってしまいました。しかし、これはとんでもない話です。10年で150兆円の投資を促したり、2050年のCO2ゼロを掲げているのですが、それだけでは済みません。

(深田)

10年で150兆円の投資ということは増税をするということですよね?

(杉山)

ステルス増税と言うべきですが、この点も全く議論が行われていません。国会議員と話して「経済に大きな損害を与える」と指摘すると「私もそう思いますが、党内で議論して負けました」という返答ばかりなのです。

(深田)

いいえ、負けたのではなく、上から党議拘束がかけられているだけなのです。

(杉山)

経済を理解する議員は「このままでは危ない」と指摘します。しかし最終的には党議に拘束されるため、参政党と日本保守党を除いては特段の反対は見られません。GXには再生可能エネルギーなど多くの利権が存在しますが、一番問題なのは排出量取引制度です。現在、その制度整備が着々と進んでいます。

(深田)

それは破壊しないといけませんね。

(杉山)

先日、参院選前の国会でGX推進法の改正案が議論されました。内容は「排出量取引制度を整備する」というものでした。一部の国会議員は問題の大きさを理解しており「これは危険だ」と声を上げていましたし、私も繰り返し警鐘を鳴らしてきました。しかし結局、ほぼ全党の賛成で可決されてしまったのです。

どのような法案かというと、役所が作成する資料は難解で頭痛がするほどですが、資料の左上に「排出量取引制度」の整備が明記されています。今年の5月頃の国会で、この法案はすんなり成立しました。しかし、これは極めて危険です。

そもそも排出量取引制度とは何か。政府の説明によれば、大企業がCO2を大量に排出しているため、それぞれに排出枠を割り当てます。排出量が枠内に収まった企業は余剰分を売ることができ、逆に排出量が枠を超えた企業は不足分を購入しなければならない。これが排出量取引制度だというのです。

(深田)

何かインチキ臭いですね。

(杉山)

排出枠を「誰に、どのように割り当てるのか」という部分では、役所の裁量や政治的判断が強く働くことになります。

(深田)

取引所とは天下り先のことでしょう(苦笑)?

(杉山)

その通りです。天下り先も数多く生まれ、そこでお金を儲ける人たちがたくさん出てきます。しかし政府の説明では肝心な点を触れていません。実際には、これは「排出総量の規制」なのです。実は、この総量規制こそが本当の問題です。

(深田)

排出量を規制するということは、生産量の減少につながりますよね。

(杉山)

まさにその通りで、非常に危険です。これは、実はステルス大増税と言えます。化石燃料賦課金が載っています、政府の説明では、大企業は排出量取引制度で排出枠を割り当てられますが、中小企業は制度に対応できないため、その代わりに「化石燃料賦課金を払ってください」ということです。実質的には税金と同じです。

しかも「賦課金」という名称を用いることで、財務省や国会での審査は甘くなり、経済産業省が省内で自由に使える財源となってしまう。まさに「おいしいお金」となるわけです。

(深田)

本当に、「賦課金」という言葉は一種のマジックですね。この名称を考えた人は、ある意味すごいと思います。

(杉山)

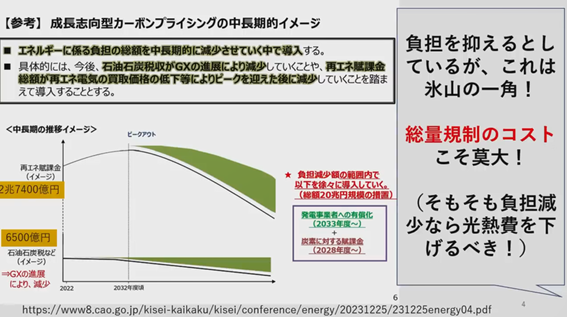

賦課金は「税ではない」と説明されます。しかし実際には、化石燃料賦課金を課すだけでなく、排出枠が不足した企業は国から排出権を購入しなければならない仕組みです。ところが政府は「それほど大きな負担にはならない」と説明しています。その理由として、「これまで再生可能エネルギー賦課金は大幅に増えてきたが、今後は減少する。石油石炭税もこれまで課されていたが、これからは減少する」という点を挙げています。したがって「減った分を補うだけだから問題ない」という論理を展開しているのです。

しかし、よく考えると、総量規制を導入する以上、コストがそんな程度で済むはずがありません。

(深田)

確かにその通りですね。

(杉山)

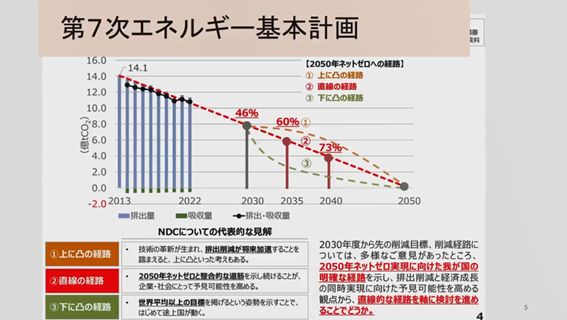

この通りであれば、CO2はほとんど減らないのです。それで、日本のCO2削減目標はどうやって設定されたのかというと、現時点から2050年に向かって直線的にゼロにする、という前提で計算されているのです。

(深田)

そうですね。特に2030年の「2013年度比で46%削減」という目標は、小泉進次郎(当時環境相)氏が…

(杉山)

小泉氏が「おぼろげながら“46”というシルエットが浮かんできた」と説明した、あの有名な根拠ですね。しかし実際には単純に直線を引き、2030年時点で読んだら46%になっただけの話なのです。

しかも今回、政府はこうした「アホな」な決め方を隠しもしなくなっています。同じ直線をさらに延長すれば、2035年には60%、2040年には73%削減となります。これが現在の国の目標になってしまい、エネルギー基本計画やパリ協定に提出した文書にそのまま記載されているのです。

このように総量の制約がある中で、さらに総量規制である排出量取引制度を導入すれば、当然ながらこれらの数字に合わせなければならなくなります。つまり「工場などはCO2をほとんど出すな」ということになります。日本のCO2排出量の半分は工場によるものです。残りは自動車や家庭、店舗などによるものですが、排出量取引の対象となるのは主に大企業400社程度。その400社に対し「CO2を出すな」という話です。

(深田)

そうですよね。経団連(日本経済団体連合会)は反対しないのですね?

(杉山)

反対しませんでしたし、現在もしていません。おそらく甘い思い違いがあるのでしょう。役所が「それほど負担をかけません」と資料を説明すると「そうなのか、総量規制といっても厳しい排出枠にはならないだろう」と漠然と考えているのだと思われます。

(深田)

基準は「2050年にCO2ゼロ」ですものね。

(杉山)

その通りです。2050年ゼロに向けて直線的に削減する中で、総量規制制度が導入されれば「目標は掲げるが、実際の枠は緩やかに設定する」という希望的観測が本当に通用するのか、という点が問題です。

(深田)

そうすると、日本国内での生産が立ち行かなくなり、結局は工場を海外に移すしかなくなるのではないでしょうか。国内ではカーボンニュートラルに向かっても、地球規模で見れば排出量は変わらないですよね(苦笑)。

(杉山)

同じです。日本を脱出して、アメリカや中国、インドといった国々に工場を建設することになるでしょう。

(深田)

結局、中国やアメリカの戦略に嵌められているように見えますね。

(杉山)

日本が自爆しているだけです。中国から頼まれているわけでもありません。

(深田)

確かに、望んで自分の首をしめていますよね。

(杉山)

経産省の官僚たちは、こうした制度設計を嬉々として進めています。そして経団連も反対しません。なぜなら、GXの枠組みの中では多額の補助金が用意されているからです。政府は排出権取引で得た資金や化石燃料賦課金を財源として、それをGX投資という名目で補助金に回す。水素発電や太陽光パネルの導入など、どの事業者も補助金を繰り返し受け取れる仕組みになっているのです。そのため誰も声を上げず、文句を言わないのです。

(深田)

それが、GX投資というものなのですね。

(杉山)

そうです。各企業は補助金をもらえるので、国の施策を非難しないのです。本来であれば、経団連は日本経済全体を見据えて意見を述べるべき存在です。

(深田)

所詮経団連はサラリーマン社長の集まりになってしまったのではないですか。

(杉山)

私も同じ話をしたときに「経団連はもともと談合組織にすぎませんよ」と言った人がいて、なるほど、そういう見方もあるのかと思いました。

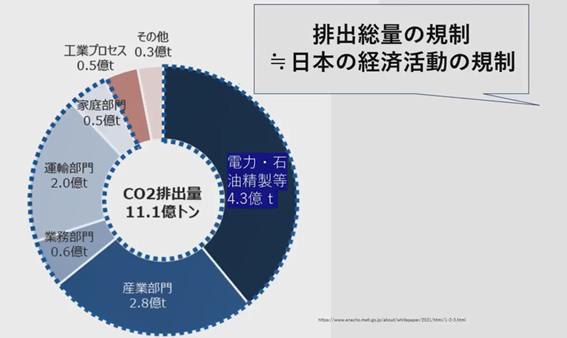

さて、排出量取引の対象となるのはどこか。日本全体のCO2排出量を見れば、電力、石油精製、そして産業部門が中心で、全体の約6割を占めています。これらの分野が排出量取引の主要な対象になります。

つまり、こうした分野の排出を大幅に絞ることになるわけですが「ボイラーを使うな、炉を使うな」と言われれば、工場は操業できなくなります。発電も再生可能エネルギーにすると、電気代は高騰し、容易に拡大できません。結果として、日本経済は大きなダメージを受ける危険があります。

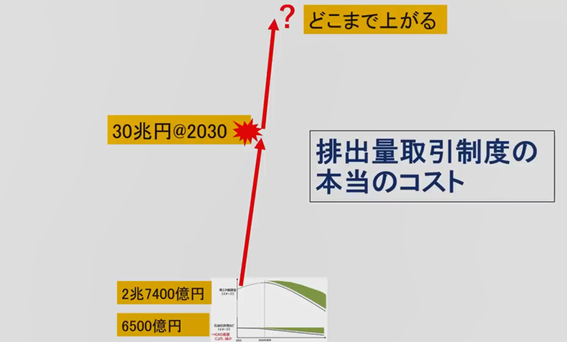

経産省系のシンクタンクであるRITE(地球環境産業技術研究機構)の試算によれば、2030年に小泉氏の掲げた「シルエット目標」――2013年度比でCO2を46%削減――を達成した場合、経済損失は年間30兆円に達するとされています。

(深田)

年間30兆円ですか!それは危険すぎますね。

(杉山)

政府は「グリーン成長」を掲げ、太陽光パネルなどへの投資を進めています。確かに投資が行われれば、その分はGDPに上乗せされます。しかし、電気料金が高騰するため最終消費は大きく落ち込みます。さらに競争力を失うので輸出も減少します。これらの影響を合算すると「年間30兆円のGDPが失われる」という試算になるのです。

CO2削減「46%」とシルエット目標を掲げるだけであれば、そこまで深刻な事態には至らないかもしれません。しかし、それを総排出量規制によって現実に実現しようとすると、2030年時点で毎年30兆円規模のGDPが減少することになります。

(深田)

2030年から毎年30兆円のマイナスということですか?

(杉山)

そして、その後はさらに悪化していくのです。

(深田)

これは非常に深刻な話ですよね?

(杉山)

私たちがいくら懸命に問題点を説明しても、最終的には「グリーン政策だから」という名目で「アホな」改正法が可決されてしまいました。

現在、役所は「国会の決定を受けまして」と審議会を開き「誰にどれだけ排出権を割り当てるのか」という制度作りに勤しんでいます。これはまさに役人の天国です。「どの企業にどれだけの枠を与えるか」を決める権限を握るわけですから。

(深田)

これでは天下り先が多数生まれますね。

(杉山)

すでに設立されています。名称はGX推進機構(脱炭素成長型経済構造移行推進機構)だったと思いますが、いずれにせよそのような組織がつくられているのです。そこが排出権の売買を監督し、化石燃料課徴金を集め、さらには補助金をどこに配分するかまで差配します。役人的には100点満点の制度です。

(深田)

国全体の視点で見れば、もはや売国的な制度ですよね。

(杉山)

最悪の制度です。そのような制度は全部廃止すべきだと私は考えています。

(深田)

私が国会議員になれば、潰しに行きますよ。

(杉山)

実際、グリーン利権の中心には経済産業省が位置していますから、政治の力で外部から変革するしかなく、内部に任せておけば肥大化する一方です。

最後に補足しますと、役所は「大したお金ではないです。年間約3兆円程度の負担です」と説明しています。ところが実態は国全体の経済の首を絞める話であり、2030年の時点でもう30兆円ほどのコストが生じるのです。

(深田)

その結果、一人当たりのGDP(※1)は大きく低下しますよね。既に韓国や台湾に追い抜かれています。

(杉山)

さらに多くの国に追い抜かれる恐れがあります。ポーランドにも抜かれるという指摘がありますし、そのうちアルバニアのような国々に並び、OECD内で最貧国に近づくかもわかりません(苦笑)。

(※1)一人当たりのGDP(2024年)

韓国33位、台湾37位、日本38位、ポーランド48位、アルバニア84位

(深田)

現状では、まさにOECD最貧国を目指しているような状況です。

(杉山)

まだ最貧層に達してはいませんが、中位の地位を維持することも難しくなってきました。

(深田)

その通りですね。

(深田)

要するに、そういう世界になっているということです。

(深田)

この国はスパイに乗っ取られているのではないでしょうか?

(杉山)

全く根拠がないとは言えません。環境政策に関してはEUの影響力が非常に強く、それを日本の官僚が利用しているのです。

経産省の国会議員への説明の仕方は「ヨーロッパでも排出量取引を行っています。だから日本もやらないとだめなのです。なぜならヨーロッパがそこに炭素関税をかける、いわゆる炭素国境調整措置(CBAM、Carbon Border Adjustment Mechanism)によって不利益を被ることになる」というものです。つまり、日本も排出量取引を導入してCBAMの適用を避けようという理屈です。

(深田)

関税を払った方が安いのではないですか?

(杉山)

払った方が安いです。そもそも、日本はヨーロッパに大量の鉄やセメントを輸出しているわけではありません。矢面に立つのは中国やインド、トルコといった国々です。したがって、国境炭素関税はグローバルサウスを敵に回す制度であり、実際に導入すれば世界各国が潰しにかかります。日本が先頭に立つ必要すらないのです。

(深田)

その通りですよね。

(杉山)

しかし、役所がこのような説明をすると、国会議員は「そうなのか」と受け止め「では我が党は排出量取引に賛成する」という流れになってしまうのです。

(深田)

今回のトランプ大統領による関税ディール(相互関税)では「関税25%を15%に下げる代わりに、80兆円の投資をしろ」というものでした。あれは関税を払った方がよほど安いはずで、結局は国民負担になっていますよね。

(杉山)

しかも、その80兆円が誰に使われるかは明確にされていませんし、最終的な利益はすべてアメリカに吸い上げられる構造になっています。

(深田)

そうなのです。実際にはソフトバンクのクリスタルランドプロジェクト、いわゆる「半導体王国プロジェクト」に流れています。アメリカや台湾では普通にニュースとして報じられていますが、日本では投資先の情報がほとんど伝えられていないのです。

(杉山)

一方で、EUが仮に国境炭素関税を導入したとしても、それを払ってしまった方が圧倒的に安いのです。にもかかわらず、「対抗措置」と称して、日本が年間30兆円もの負担を強いる排出量取引制度を導入する、これは全く合理性がありません。ただの自滅行為です。しかし役人は、権限や縄張り、予算を拡大できるので、やりたいのです。

(深田)

やはり日本が本当に発展するためには、一度政府そのものをなくしてしまう方が良いのではないかと、常々思っています。

(杉山)

少なくとも、GX法案のようなものは法案ごと廃止すべきだと私は考えています。今後、国会の議論もその方向へ向かってくれることを期待しています。

(深田)

本当にそうですね。GX法案を廃止した人物は英雄と呼ばれるでしょうし、次の首相になれるかもしれません。

(杉山)

まさに政治の争点として掲げるべき問題だと思います。

(深田)

本日は、キャノングローバル戦略研究所研究主幹の杉山大志先生に「グリーントランスフォーメーション推進によって日本は滅びる」というテーマでお話を伺いました。先生、ありがとうございました。

(杉山)

ありがとうございました。